依田健吾による不定期連載「クローゼット・ファンクラブ」第3回

「シューゲイザー」という音楽ジャンルをご存じだろうか。

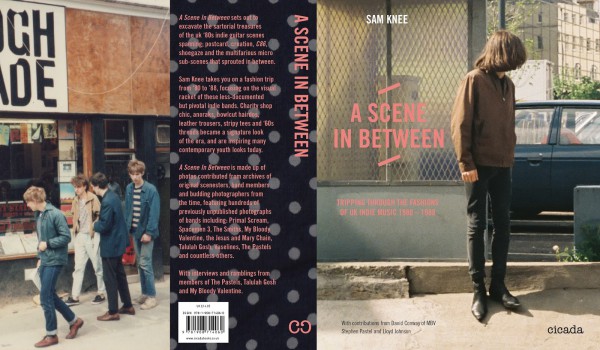

80年代後半から90年代の前半にかけてイギリスの音楽シーンに小さいながらもインパクトを与え、今なお世界中にマニアが存在している音楽である。近年再び盛り上がりを見せるシーンであるが、いかんせんマイナーにとどまり続けているし、これからもそうだろう。

その歴史や音楽性について語ってしまうと長くなってしまうので興味のある人はグーグル先生にでもお願いしてほしいのだが、簡単にいうと浮遊感あふれるギターと内省的なヴォーカルが特徴のサイケデリックなロックの一ジャンルだ。Coldplayや日本のSupercarに多大な影響を与えた、クラブミュージックとも親和性が高い音楽と付け加えれば、ファッショニスタの方々も少しはイメージが広がるだろうか。

さて、ポップ・ミュージックはファッションとの関連性を無視できないものだが、そんなシューゲイザーのバンドのファッションはというと、それはもう笑ってしまうほど「つまらない」のである。

元々80〜90年代のインディシーンというのは「アンチ・ファッション」のリアルさが魅力なのだが、シューゲイザーに至っては、もう1ミリも衣服になんて気を使っていない人たちばかりなのである。それはそれで等身大の魅力があるのだが、カリスマ性に欠けるミュージシャンの服装というのはキッズの胸に刺さりにくく、少なくともシューゲイザーバンドの写真を見て若者が「僕もロックスターになりたい!」と思うことはないだろうし、それが近年のインディシーン低迷の一因につながっているのかな、とも思わずにはいられない。

とにもかくにも、シューゲイザーというのはそのサウンド(とそれを生み出す機材)ばかりが語られるジャンルなのだ。

だが、実はシューゲイザーの祖先とも言われるVelvet Undergroundや、そのエッセンスをより原始的に、かつポップに展開し、後のシューゲイザーの基礎を作ったJesus & Marychainといったシューゲイザー初期の重鎮は、ともに黒ずくめのステージ衣装で、当時の流行を鑑みると異端だったし、今見てもオシャレである。

前者は50年代のビートニク、後者は80年代初頭のニュー・ウェーブの流れをくんでいると考えられるが、ではなぜシューゲイザーのグループはファッションを捨ててしまったのだろうか。

Velvet Undergroundの1st(バナナのジャケットで有名なアレ)に対し過去の「STUDIO VOICE」で興味深い評論がなされており、この「シューゲイザーは音はオシャレだがメンバーはダサい問題」に対する一つの答えになっているので、この場を借りて紹介したい。

「(前略)レンズに光が入り込んでしまう瞬間のハレーションと、ギターマイクにスピーカーから出た音が入り込んでしまうハウリングは同質のモノだからだ。発振し始めた瞬間、本来の輪郭は歪められ溶解が始まる。他ならぬ自身の発生させた共鳴によって、世界の側に自己が流れ出す感覚は、何を失うでも引き替えにするでもなく自分が自分でなくなる、世界と重なり合う体験である。(後略)」

(岸野雄一 「STUDIO VOICE」1997年8月号より引用)

彼らの黒ずくめのステージ衣装は一説には「ウォーホルのインスタレーションで使われるストロボを考慮した」とも言われているが、単に前述のようにビートニクからのつながりを指摘したり、演出上の都合を理由としたりするよりはこの岸野氏の指摘から推測し、「色でない色」を身にまとうことで自らの存在を消し、共鳴・発振させるツールとして用いている、と解釈した方がファッションとしては面白くはないだろうか。

もっと言うと、シューゲイザーのグループは「自己」と「世界」との関係において、ファッションによって非日常(=エンターテイメント)を演出するのではなく、エフェクトされた音像の意外性によって自らと外的世界(生演奏であれば聴衆)とを繋げていくことを選択したのである。

そこからもう少し発展させると、シューゲイザーの面々は服装には全く気遣いがされていないかもしれないが、ウォーホルに及ばないにしても、それぞれがアートワークに凝っていることも挙げられる。トレモロで揺らしたギターの音が容易に想像できる輪郭のぼやけた抽象的な写真を使用したものが多いのだが、それはヴィジュアルによる主張の手段が必ずしもミュージシャンのルックス(や見た目のインパクト)だけではないことを示唆している。

特に、シューゲイザー界で最もアイドル的要素が強かった(メンバーの見た目が、という意味で)バンドであるRideが、その初期作品において全くメンバーの写真に頼ることなく独特の世界を構築していたことは「自己表現を行う」ための手段が必ずしもファッションではないことを示しているし、同時に闇雲に着飾る私達に何かを諭しているようにさえ感じられてしまう。

「自分は主役じゃないんだけど」とでも言いたげな、少し居心地の悪そうな気恥ずかしいような佇まい。

足元のエフェクト・ペダルを凝視する(これがシューゲイザーの由来)彼らは自ら作品におぼれることなく、またポップ・スターにありがちな「着飾った姿」や「がむしゃらに演奏する姿」を武器にすることもなく、あくまで作品が主体であろうとしている。

そんなシューゲイザーの方々に私達は、「そのTシャツ、サイジングおかしくね?」などと突っ込む余地などないだろうし、まして「そこまで(音やCDジャケットに)凝る労力を服にも使ったら?」と言えるはずもないのである。

ちなみに、シューゲイザーは特に日本と北欧にファンが多いらしい。いずれも比較的寒い地域であるが、我が国でいえばシーンで最初にメジャーデビューを果たしたシューゲイザーバンドPaint in water colourは一年の大半を雪と雲に覆われた港町、新潟のグループだ。

陰鬱な気候に内省的な気質の人が多く、漫画家をはじめ多くのクリエイターを輩出しつつも、同時に孤独に耐えかねて自ら命を絶ってしまう独居老人も多いとされる新潟。

同じように霧に覆われたイギリスで産まれたシューゲイザーは、雪に閉ざされた部屋で見るつかの間の夢の姿なのかもしれない。その短い旅に必要なのは最新のモードではなく、日常を脱却するのを邪魔しない文字通りのリアル・クローズなのだ。

(文:依田健吾)

Galaxie 500: Listen, the Snow is Falling

John Lennon & Yoko Ono: Listen, the Snow is Falling